歯から赤い塊が出てくる慢性増殖性歯髄炎とは?症状や治療法を解説

2025/03/20

こんにちは、国立駅徒歩3分の歯医者、国立深澤歯科クリニックです。

虫歯は多くの場合において痛みを伴うものですが、一部の虫歯では、ほとんど痛みを感じないままゆっくりと進行することがあります。

そのひとつが「慢性増殖性歯髄炎」です。

特に若い人に多く、症状に気づかずに放っておくと重症化するリスクがあります。

慢性増殖性歯髄炎の具体的な症状や原因、治療法について解説します。

慢性増殖性歯髄炎とは

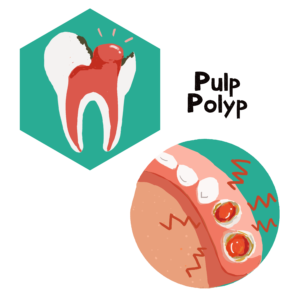

慢性増殖性歯髄炎は、歯の内部にある歯髄が炎症を起こし、ポリープ状に膨らんでしまった状態です。

進行すると、歯の中から赤い肉のようなものが突出してくるため、歯髄ポリープと呼ばれることもあります。

慢性増殖性歯髄炎が若年層に多く見られる理由は、歯髄が新しい細胞を作り出す力が強いためです。

この強さは、虫歯の進行に対する強い抵抗力ともなりますが、同時に過剰反応を引き起こし、歯髄が膨張する要因になります。

慢性増殖性歯髄炎の症状

慢性増殖性歯髄炎の主な症状は、歯の内部から赤い組織が外に出てくることです。

一見すると歯から歯ぐきが出てきたように見えますが、これは歯ぐきではなく、炎症のために膨れ上がった歯髄です。

特に奥歯でよく見られ、食事中に食べ物が挟まったり、歯ブラシなどで強く触れたりすると、出血し強く痛みを感じることがありますが、痛みを感じないことも少なくありません。

通常の虫歯であれば、冷たい飲み物がしみるなどの軽い症状で始まることが一般的ですが、慢性増殖性歯髄炎では大きな痛みを感じることはほとんどないのが特徴です。

そのため、症状に気づかずに放置してしまうことが多くあります。

慢性増殖性歯髄炎の原因

虫歯がある程度進行すると、通常は痛みを感じるようになり、その痛みが治療を促すサインになります。

しかし、歯髄ポリープが発生する場合は、若い年齢層で歯髄が非常に活発なため、抵抗力が強く迅速に組織を増やして防御しようとします。

その結果、過剰成長が起こって歯髄がポリープ状に膨れ上がることが、慢性増殖性歯髄炎が発生する原因です。

この過剰成長が痛みをブロックしてしまうため、自覚症状が少ないという特徴があります。

慢性増殖性歯髄炎の治療法

慢性増殖性歯髄炎を治療する場合は、まず麻酔を施し、患部の痛みを軽減します。

そのうえで、膨れ上がったポリープ状の歯髄を取り除く処置と、歯の内部に残った神経を根の先まできれいに除去する処置を行います。

神経の除去が完了したら、その空いたスペースに外部の刺激や再感染から歯をしっかり守るために詰め物を行います。

そして、歯に被せ物を施し、治療は完了です。

慢性増殖性歯髄炎のリスク

慢性増殖性歯髄炎のリスクとしてまず挙げられるのは、その痛みの少なさです。

ほとんど痛みを感じないため、多くの人が問題が起こっていることに気づかず、結果として発見や治療が遅れがちになるというリスクがあります。

また、それにより虫歯が進行した結果、歯の構造が崩れ、歯を残せなくなるリスクもあります。

そのほかの歯髄の病気

歯髄充血

軽い症状から始まる歯髄の問題の一つに、歯髄充血があります。

歯髄充血では、歯髄の血管が広がって敏感な状態になり、冷たい飲み物や温かい食べ物を口にした際に軽い不快感やわずかな痛みが一時的に発生します。

進行すると歯髄炎となって痛みを感じるようになり、さらに進行すると歯髄を取り除く以外に治療法がなくなってしまうため、歯髄充血の段階で治療することが大切です。

急性単純性歯髄炎

歯髄充血が進行し歯髄に軽い炎症が起こると、急性単純性歯髄炎に移行します。

この状態では、繰り返される自然発生的な痛みや外部から刺激を受けた際の強い痛みが特徴です。

温かいものや冷たいものの刺激を受けることで痛みがさらに増し、歯を軽く叩くだけでも痛みを感じます。

早期の治療により回復が可能ですが、放置するとさらに悪化する恐れがあります。

急性化膿性歯髄炎

急性化膿性歯髄炎では、歯髄内で細菌感染が発生し、化膿を伴って激しい炎症が生じます。

このような段階に達すると、神経を抜く治療が必要です。

症状としては、温かいものを摂取した際や就寝中に増す痛みがあり、さらに悪化するとズキンズキンと脈打つような痛みに変わります。

顔全体に広がるような痛みを感じることもあり、鎮痛剤では痛みが和らがないことも多いため、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

慢性潰瘍性歯髄炎

慢性潰瘍性歯髄炎は、急性化膿性歯髄炎が進行することで起こることの多い症状です。

露出した歯髄の表面には潰瘍面が形成され、自発痛はほとんどありませんが、虫歯でできた穴に食べ物が詰まるなどすると、痛みが生じることがあります。

慢性増殖性歯髄炎を予防するためには

慢性増殖性歯髄炎を予防するためには、丁寧なデンタルケアを習慣化することが大切です。

慢性増殖性歯髄炎を予防するためには、丁寧なデンタルケアを習慣化することが大切です。歯磨きは少なくとも朝と夜の食後には行い、口内の隅々まできれいに磨くようにしましょう。

フロスや歯間ブラシを使用して、歯間の歯垢や食べ物の残りを取り除くことも重要です。

また、虫歯の原因となる糖分の摂取を控え、栄養バランスのとれた食生活に努めることも予防につながります。

さらに、半年に一度は歯科医院で定期検診を受けましょう。

歯科医師や歯科衛生士による口内のチェックとクリーニングで、普段の歯磨きでは取りきれない歯垢や歯石を除去し、虫歯の早期発見に努めることが大切です。

また、もし「虫歯ができているかも?」と感じた場合には、できるだけ早めに歯科医院を受診し治療を受けるようにしてください。

痛みがあまりない場合や治まった場合にも、その状態を放置していると知らず知らずのうちに重症化するリスクがあります。

まとめ

慢性増殖性歯髄炎やそのほかの歯髄関連の病気は、日常生活に支障をきたす症状を引き起こします。

痛みや腫れがない場合、それらの症状が軽い場合にも、できるだけ早めに歯科医院に足を運ぶようにしましょう。

また、口内の健康を保つためには、日常的なセルフケアが欠かせません。

食事のあとや就寝前には丁寧にデンタルケアを行い、慢性増殖性歯髄炎はもちろん、虫歯や歯周病などの口内トラブルを予防するようにしましょう。

記事監修:歯周病学会認定医 歯科医師 深澤智人

国立深澤歯科クリニック :https://www.fukazawashika.com/

〒186-0002 東京都国立市東1-15-34 2F

電話:042-501-5544

交通アクセス

電車でお越しの方:

JR中央線「国立駅」南口から徒歩3分